“Caduta, caduta è Babilonia la grande, ed è diventata una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo, un covo di ogni uccello immondo ed abominevole. Oh potente città, il tuo giudizio è giunto in un lampo. Una cosí grande ricchezza è stata distrutta in un momento”.

Cosi riporta il Vangelo di Giovanni nella sua Apocalisse (18, 11-13) e se perfino un paio di millenni fa il buon Dio mandava in sogno a un suo evangelista la caduta di una città ricca e splendente, vuol dire che in fondo il dibattito sulla natura di una città è davvero vecchio come il Mondo.

Non fosse per la evidente distanza temporale, verrebbe da pensare che la Bibbia laddove si parla di città sia stata scritta dai bolscevichi di Lenin: la città è sempre un covo di lussuria e avidità, di lusso e peccato, di mercanti avidi e libertini viziosi, una sorta di tempio del denaro perennemente in contrasto con la purezza della dura vita nomade nel deserto, e col perenne monito al popolo eletto di starne alla larga.

E la fine di ogni città nella Bibbia è sempre una caduta rovinosa, salutata in pompa magna delle trombe degli angeli.

Il contrasto tra città e contado è dunque assai antico, e la vita in campagna rappresenta quasi sempre costumi sani e poche tentazioni, ma anche come diceva il barone Fricò “vita tranquilla sì, ma trita-coglionil!”.

Ecco che allora la città rappresenta di contro una infinita aspettativa di occasioni e possibilità. Come dice meraviglioso Nick Carraway nel Grande Gatsby : “La fila delle nostre finestre gialle deve aver contribuito a far condividere la sua parte di segreti umani con lo spettatore casuale giù nella strada buia, e anch’io lo ero. Ero dentro e fuori, contemporaneamente incantato e respinto dall’inesauribile varietà della vita”.

Più le città crescono, più cresce l’esigenza di raccontarne vizi e virtù in contrasto con la vita di provincia, come fa mirabile il grande scrittore vittoriano Antony Trollope nel romanzo La vita oggi, laddove racconta la tranquilla vita della placida campagna inglese e quella nella avventurosa e costosissima Londra della Rivoluzione industriale. Per lo più, in campagna però ci finisce chi non può permettersi le spese della città. Eh sì perché la città ha il suo prezzo, da sempre. Offre e chiede, costa. Come dice Woody Allen in Manhattan, ”vivere in questa città costa una dannata fortuna”.

Ma spesso la vita di provincia è tutt’altro che rosea, e la città diviene l’unica occasione non di divertimento ma di sopravvivenza. Sommo esempio è Rocco e i suoi fratelli, capolavoro neorealista di Luchino Visconti che narra con crudezza esemplare le durissime vicissitudini di una delle migliaia di famiglie del Sud costrette a migrare nella grande metropoli per scappare dalla fame e dalla miseria.

Del resto, un Umberto Boccioni affascinato, da buon futurista, dalla mirabolante crescita urbanistica di Milano, dipinge nel 1910 La città che sale, ma lo fa negli spazi di quella Società Umanitaria che si occupava proprio di accogliere le centinaia di disperati che arrivavano a Milano in cerca di fortuna.

L’altra faccia degli splendori della città sono le sue fatiche quotidiane per stare a galla, le sue puzze, le sue piaghe e le sue mediocrità. come scriveva Emil Cioran, quando giunge a Parigi dalla Romania “guardo una città e mi meraviglio che non scoppino disordini devastanti. Come possono così tante persone in uno spazio così piccolo non odiarsi? In realtà si odiano ma non sono all’altezza del proprio odio …sono mediocri”. E la mediocrità è un rischio sempre in agguato nel tentativo di coniugare sviluppo e diritti.

Il dibattito è dunque antico e complesso, ed è assai difficile dare e trovare risposte. Certo è che negli anni del Dopoguerra, Milano riesce a coniugare molte di queste contraddizioni grazie a una formula che ne diviene una caratteristica, quella socialdemocrazia che teneva insieme la spinta capitalista di chi voleva soldi e lusso e le esigenze sociali di chi veniva in città non per libertino godimento ma per costruirsi un futuro, e in effetti fu così per migliaia di immigrati che qui trovarono casa pane e lavoro.

Francesco Martelli

sovrintendente agli Archivi del Comune di Milano

docente di Archivistica all’Università degli studi di Milano

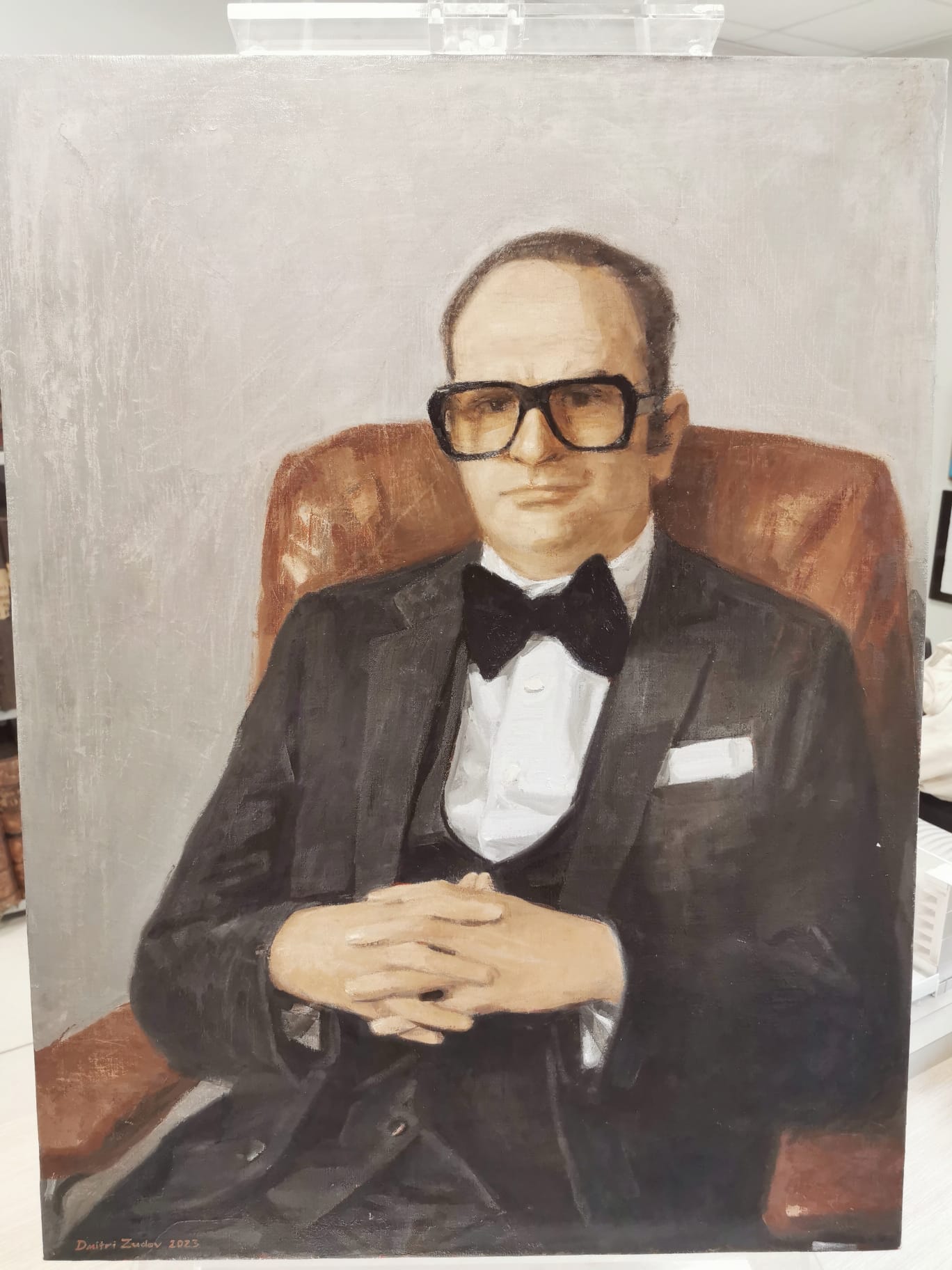

Nella foto centrale un fotogramma del film ‘Miracolo a Mlano’