Negli ultimi tre editoriali ho tentato un breve excursus sulla nascita e la evoluzione dei Comuni italiani dal Medioevo al Dopoguerra, a dimostrazione che essi costituiscono da 1000 anni la vera ossatura resistente e costante di una Italia continuamente stravolta dalla Storia, divisa tra lotte intestine e conquiste straniere, e nei tanti momenti in cui la dominazione straniera si è alternata alle Signorie locali. Ebbene ogni volta a colmare quel vuoto c’erano sempre i Comuni.

Che mantengono nei secoli la caratteristica di essere inevitabilmente democratici, popolari, efficienti, e sempre in condizioni di emergenza. Ciò che fa dei Comuni i Comuni sono le spinte dal basso, il popolo che spinto dalla necessità di autogovernarsi delega i migliori a prendere decisioni, partecipando indirettamente alla vita politica con la propria vita attiva.

L’essenza del Comune nei secoli è la consapevolezza in tutti dei problemi urgenti, la delega ai migliori cittadini per le soluzioni, l’operosità quotidiana come forma di partecipazione.

La storia dei Comuni non è una storia di rendite, di privilegi, di ozio, di lussi. È sempre una storia di maniche rimboccate per far fronte alle emergenze collettive che assorbono quelle individuali.

Ecco perche suonano così calzanti le parole dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini dal Corriere della Sera di due giorni fa rivolgendosi ai suoi milanesi: “Ci vogliono uomini e donne che fanno della convinzione la motivazione, dei principi il criterio, del ruolo una vocazione, delle situazioni occasioni per agire con coerenza e incisività. Ci vogliono uomini e donne che siano forti e lucidi abbastanza per resistere alle pressioni dell’avidità, alla ricerca rassicurante del consueto e del consenso facile basato sui luoghi comuni, preparati per argomentare che praticare il bene comune prima del bene privato è una via più promettente dell’individualismo e dell’indifferenza. Ci sono uomini e donne così? Si facciano avanti!». Una vera collettività è fatta di individualità proattive, consapevoli, operose, non di racconti di bella vita oziosa spesa altrove grazie alle rendite avite.

La città è l’evoluzione naturale, dimensionale e civica del Comune ma dare un vera definizione di città è cosa davvero assai difficile.

È specchio e immagine della Gerusalemme Celeste come dice Sant’Agostino nel de Civitate Dei, oppure è la fogna del capitalismo in cui si sviluppa il socialismo come diceva Stalin? È il luogo del mondo in cui confluisce tutto il buono del mondo come diceva Pericle di Atene, o è il luogo in cui si è continuamente obbligati a scambiare tutto quello che si ha per qualcosa di più nuovo come dice McInerny di New York …?

Non ricordo quale scrittore disse che una vera città è vecchia e fiera anche delle sue crepe e delle sue pustole. Chi ama la città ne ama anche le puzze, i balordi, il rumore, le scomodità. Non la vuole solo ricca e sfavillante, ma anche un po’ verace e malandata. La vuole sua, ne è geloso, e non la vuole fatta solo di avventizi occasionali, ricchi o poveri che siano.

Oggi molti modelli di città sono in crisi, eppure quel dibattito cosi acceso cui assistiamo, anche se a volte discutibile ed estremo, è un segno di salute e di speranza, che in Italia il dna comunale ci riservi ancora delle sorprese.

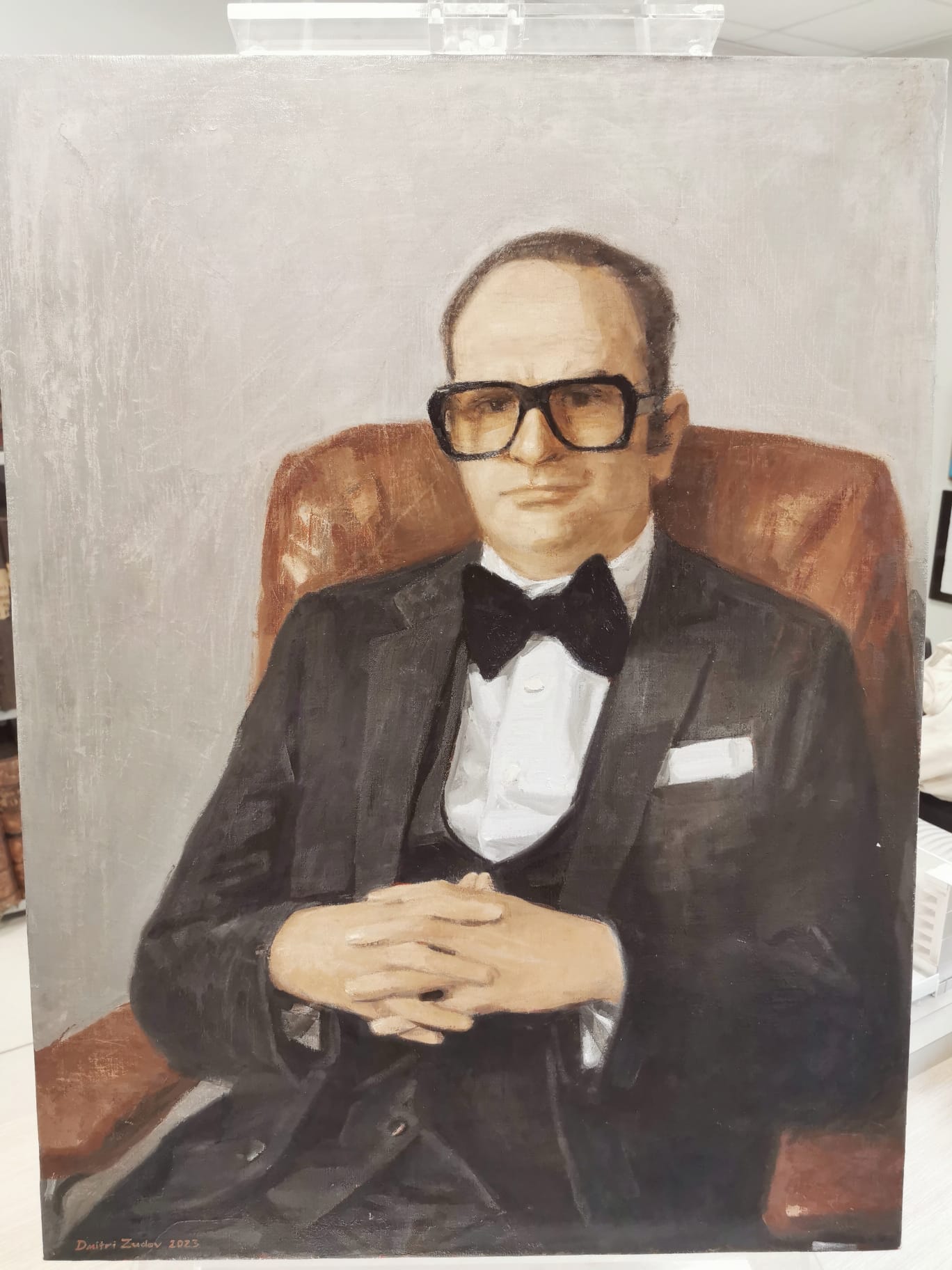

Francesco Martelli

sovrintendente agli Archivi del Comune di Milano

docente di Archivistica all’Università degli studi di Milano